di Matteo Marino

21 settembre 2020

In un momento difficile per il cinema in sala, una grande notizia: da oggi in Italia possiamo vedere la versione restaurata di uno dei capolavori di David Lynch, The Elephant Man, un restauro che esalta il bianco e nero perfetto di Freddie Francis e ci dà l’occasione ormai rara di godere di un Lynch su grande schermo. È uno di quei film che bisogna vedere almeno una volta ogni cinque anni – minimo – per piangere tutte le lacrime che non ci siamo permessi di piangere. Generalmente è considerato uno dei lavori più lineari di Lynch, ma rivedendolo oggi coglierete molte delle sue evoluzioni successive.

Il ritorno sul grande schermo lo dobbiamo al progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna Il Cinema Ritrovato, in occasione del 40° anniversario dell’uscita nelle sale: (scopri la sala più vicina a te cliccando sul bottone “Guarda la programmazione” a questo link http://distribuzione.ilcinemaritrovato.it/elephant-man)

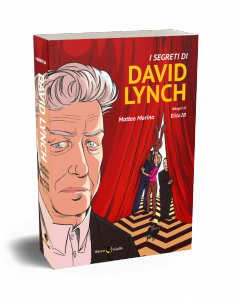

Per celebrare l’evento, mi fa piacere condividere con voi l’introduzione del mio libro I segreti di David Lynch, che parte proprio da una scena, o meglio una serie di scene, di The Elephant Man, in cui è come se Lynch stesso ci sussurrasse all’orecchio uno dei segreti del funzionamento del suo cinema. Preparate i fazzoletti, buona visione e buona lettura.

«Per quello che da qui non vedo»

INTRODUZIONE a I segreti di David Lynch, BeccoGiallo editore, di Matteo Marino, disegni di Elisa2B

C’è una scena, in The Elephant Man (1980), o meglio una serie di scene, che mi ha sempre colpito. Mi riferisco a tutti quei momenti in cui John Merrick è impegnato nella realizzazione di un modellino della cattedrale di San Filippo mentre è ricoverato al Royal London Hospital. La prima cosa che colpisce dell’impresa è che è soggetta a un grosso ostacolo. Dalla stanza dove è per così dire confinato, Merrick non può vedere tutta la cattedrale ma soltanto una guglia: un muro impedisce di scorgere altro che non sia quell’unico elemento che svetta nel cielo. Una sola guglia: per ricostruire tutta l’architettura che la sostiene l’Uomo Elefante può affidarsi soltanto all’immaginazione. Lo dice lui stesso nel mostrare la limitata veduta dalla finestra a un’attrice di teatro che, toccata dalla sua vicenda, è andata a trovarlo: «Devo affidarmi alla mia immaginazione per quello che da qui non vedo».

Soltanto anni dopo la prima visione del film mi è stato possibile capire perché quelle scene attirassero tanto la mia attenzione, a discapito di altre più importanti o toccanti. E lo devo alle miriadi di teorie suscitate negli spettatori di tutto il mondo da tre film di David Lynch in particolare: Strade perdute (tit. orig. Lost Highway, 1997), Mulholland Drive (2001) e INLAND EMPIRE (2006), opere-puzzle che chiedono di essere ricostruite senza un’immagine di riferimento sulla scatola, enigmi che invitano a essere svelati pur non esaurendo mai il loro mistero. Con l’avvento, poi, della terza stagione di Twin Peaks (2017), capace di scatenare sui social, sui siti e sulle riviste specializzate un’ulteriore ridda di ipotesi e interpretazioni, il contenuto di quelle scene di The Elephant Man mi è apparso definitivamente emblematico: una dichiarazione di poetica e di metodo, applicabile a tutte le opere di Lynch. Il che è paradossale, essendo The Elephant Man forse il suo film più classico, insieme a Una storia vera (tit. orig. The Straight Story, 1999).

Merrick porta a compimento la costruzione del modellino nell’ultima, struggente scena del film, e in questa occasione una lenta, maestosa carrellata ce lo restituisce in tutti i suoi dettagli: le finestre, gli archi rampanti, i mattoni, da ogni lato, come fosse una vera, gigantesca cattedrale alla cui edificazione hanno contribuito uomini di più generazioni, con le guglie che puntano alle nuvole, anche se in questo caso si tratta solo delle tende bianche della stanza d’ospedale, mosse dal vento.

Quando alla fine la macchina da presa inquadra il cielo stellato e veniamo travolti dalla commozione, lì per lì non ci accorgiamo che, narrativamente parlando, c’è qualcosa che non torna al cento per cento. Sì, perché, a parte il forzato isolamento iniziale dell’Uomo Elefante, che non poteva uscire a suo piacimento a causa sia della salute cagionevole, sia dell’aspetto deforme che provocava paura e ostilità nella gente, da un certo punto del film in poi, quando viene accolto favorevolmente dall’alta società londinese e scarrozzato di qua e di là, non c’è una vera ragione per cui non possa dire al cocchiere: «Facciamo una piccola deviazione, passiamo davanti alla cattedrale di San Filippo. E non si preoccupi, neanche scendo, do solo una sbirciatina da dietro la tenda». E invece niente. Non ci passano neanche per sbaglio, davanti a quella benedetta cattedrale. Sembra un’incongruenza, e invece è una svolta. Perché è proprio nei punti “oscuri” o apparentemente “deboli” di un film, nelle pieghe delle sue contraddizioni, che si nascondono in bella vista le chiavi di lettura più interessanti, come ha scritto Paolo Bertetto (2017b).

A proposito di questo punto oscuro di The Elephant Man, potremmo pensare che Merrick non avesse alcuna intenzione di andare a vedere la cattedrale. Sarebbe una sua precisa scelta. Non vuole vederla perché in questo modo può continuare a costruirla come vuole lui, secondo il suo punto di vista, a partire dalle esigue informazioni in suo possesso e avendo a disposizione, come materiale, solo alcune scatole di cartone trovate tra i rifiuti dell’ospedale. Quel modellino è un’elaborazione mentale e sentimentale fatta in base alle sue possibilità e alla porzione di realtà inquadrata dalla finestra.

Non è quello che fa ogni spettatore attraverso la finestra dello schermo? Qualsiasi sia il film, anche quello dalla trama più semplice e dal significato più manifesto, esso prende vita grazie alla nostra attività di ricostruzione. Non ci limitiamo a riempire lo spazio tra una scena e l’altra, ma proviamo ad anticipare gli eventi, immaginare retroscena plausibili, rispondere alle domande poste esplicitamente o implicitamente dalla storia, ci immedesimiamo, rimettiamo in ordine i pezzi della trama se ci sono flashback o flashforward, e ne inseguiamo il senso a partire dalle nostre precomprensioni e aspettative. Così il film nella nostra mente diventa più grande della porzione di finzione che lo schermo ci dischiude, come un albero che ramifica e fiorisce più rigoglioso dopo la potatura. Nei casi più potenti, è capace di mettere radici nel nostro immaginario. Questo processo è particolarmente stimolato nei film di Lynch, soprattutto da Strade perdute in poi (ma i semi erano già stati piantati nel lungometraggio d’esordio del 1976, Eraserhead, anzi nel mediometraggio che lo precede, The Grandmother, del 1970).

Non è quello che fa ogni spettatore attraverso la finestra dello schermo? Qualsiasi sia il film, anche quello dalla trama più semplice e dal significato più manifesto, esso prende vita grazie alla nostra attività di ricostruzione. Non ci limitiamo a riempire lo spazio tra una scena e l’altra, ma proviamo ad anticipare gli eventi, immaginare retroscena plausibili, rispondere alle domande poste esplicitamente o implicitamente dalla storia, ci immedesimiamo, rimettiamo in ordine i pezzi della trama se ci sono flashback o flashforward, e ne inseguiamo il senso a partire dalle nostre precomprensioni e aspettative. Così il film nella nostra mente diventa più grande della porzione di finzione che lo schermo ci dischiude, come un albero che ramifica e fiorisce più rigoglioso dopo la potatura. Nei casi più potenti, è capace di mettere radici nel nostro immaginario. Questo processo è particolarmente stimolato nei film di Lynch, soprattutto da Strade perdute in poi (ma i semi erano già stati piantati nel lungometraggio d’esordio del 1976, Eraserhead, anzi nel mediometraggio che lo precede, The Grandmother, del 1970).

Anche un biopic in un certo senso lineare come The Elephant Man sembra suggerirci che, ogni volta che assistiamo a un film (o a qualsiasi cosa, se è per questo), quello che abbiamo davanti agli occhi non è qualcosa di “oggettivo”, ma ci mettiamo qualcosa di noi. C’è sempre il nostro sguardo sovrimpresso sopra, come nella scena in cui John Merrick assiste a teatro al Gatto con gli stivali, o come nella penultima puntata di Twin Peaks – Il ritorno (tit. orig. Twin Peaks – The Return) alla stazione dello sceriffo, quando gli occhi di Dale Cooper occupano in trasparenza tutto lo schermo mentre la scena che lo vede protagonista continua ad andare avanti, apparentemente indipendente e assolutamente teatrale, con tutti i personaggi a raccolta come per l’inchino finale… Queste sovrimpressioni gemelle a distanza di trentasette anni vogliono forse sottolineare due momenti di consapevolezza, momenti in cui “ci guardiamo guardare”, e la realtà in entrambi i casi appare come un teatro in cui il sipario si solleva come il velo di Māyā di cui parlano alcune scuole filosofiche indiane. Ci torneremo su. Per ora rimaniamo su questo dato: l’opera “così com’è” si fonde sempre con le nostre elucubrazioni, i nostri gusti, le nostre competenze, insomma con la nostra immaginazione, che la completa. O la rifiuta, anche violentemente (è il destino di molte opere di Lynch presso una parte di pubblico, come vedremo).

Più va avanti nel suo percorso artistico, più Lynch estremizza questa intuizione, facendoci entrare nella mente e nell’animo dei suoi protagonisti fino al punto di far coincidere lo sguardo della cinepresa con la loro percezione, anche quando fosse alterata. Vediamo con gli occhi di Fred/Pete in Strade perdute, di Betty/Diane in Mulholland Drive e di Nikki Grace/Lost Girl in INLAND EMPIRE. Di film in film viene data sempre più fiducia allo spettatore. Ci sono i nostri occhi sovrimpressi sullo schermo. E che siamo un elemento attivo e fondamentale ci viene suggerito già in The Elephant Man. Ecco, l’idea alla base di quella serie di scene con il modellino è come un segreto che Lynch ci sussurra all’orecchio. Il segreto è questo: il compito del regista è quello di mostrare sullo schermo solo una guglia; il compito dello spettatore è quello di ricostruire la cattedrale.

Un’ultima cosa prima di cominciare. Per quanto sia affascinante la sfida che queste opere lanciano allo spettatore e al critico, il primo effetto che hanno su di noi è quello di una profonda emozione ogni volta che le vediamo. Il loro fascino va molto al di là della semplice esigenza di risolvere un rompicapo: sono opere che vanno affrontate sia con la mente, sia con il cuore, in quanto esperienze fortemente coinvolgenti (a volte sconvolgenti), e per questo ci rimangono così impresse, anche a distanza di anni. Anche a distanza di ventisette anni, come è accaduto con Twin Peaks. Del resto «l’arte deriva dall’interazione della mente con il cuore». È una definizione del guru di Lynch, Maharishi Mahesh Yogi, fondatore della meditazione trascendentale. Quello che ho intenzione di fare in questo libro è proporre suggestioni e chiavi di lettura (sia consolidate, sia inedite) per provare a decifrare i passaggi più oscuri di Strade perdute, Mulholland Drive, INLAND EMPIRE e Twin Peaks – Il ritorno, coinvolgendo per estensione tutta l’opera lynchiana. Nel farlo cercheremo di tenere sempre presente che la forza di questi capolavori risiede tanto nelle profondità dell’impero della mente, quanto nell’imprevedibilità di un cuore selvaggio.

Per quello che da qui riesco a vedere.