Recensione di Matteo Marino

28 agosto 2018

Con el tiempo y un ganchito,

Ha de resecarse el mar,

Con el tiempo, con el tiempo,

De mi te has de enamorar.

Porque el tiempo es buen amigo,

Buen amigo de verdad.

[Con El Tiempo Y Un Ganchito ]

Un’altra storia vera

Un testardo ultrasettantenne di nome Alvin, dopo una caduta in casa che lo lascia immobile sul pavimento, intraprende un lungo viaggio per riconciliarsi col fratello lontano con cui non parla da anni. Il fratello ha appena avuto un infarto. Non potendo guidare, Alvin decide di affrontare il viaggio su un lentissimo tosaerba, tra ostacoli, incontri e paesaggi mozzafiato. Questa è, semplificando, sia una storia vera sia la trama di Una storia vera, film diretto da David Lynch nel 1999. Tutto il film si reggeva sull’interpretazione di un grandissimo Richard Farnsworth, all’epoca già malato, ma non lo aveva detto a nessuno (sarebbe scomparso nel 2000). Il fratello di Alvin, invece, l’invisibile motore del racconto finché non lo vediamo nel finale, è interpretato da un altro grande, Harry Dean Stanton, faccia indelebile di tanto cinema americano, non importa se in ruoli da protagonista o, più spesso, in piccole perle da pochi minuti.

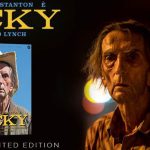

Lucky, film del 2017 diretto da John Carroll Lynch – attore al suo debutto nella regia, nessuna parentale con David Lynch – per molti versi sembra l’altro lato di Una storia vera. I rimandi (voluti? inconsapevoli? chiamiamoli rime) sono molteplici: la caduta in casa che innesca la storia, la lentezza della testuggine e la lentezza del trattore, il ricordo di guerra rievocato al bar, la presenza dello stesso Lynch come attore (che scene e controscene tra Stanton e Lynch! Una coppia perfetta. Stavolta è Lynch a fare apparizioni di pochi minuti, ma che apparizioni), e ovviamente il fatto che tutto il film si regga proprio sull’interpretazione del “fratello” di Alvin, Harry Dean Stanton (che sarebbe scomparso nel settembre del 2017).

Lucky, insomma… brings back some memories, fa riaffiorare molti ricordi. Che non si limitano però a un solo film, o solo ai film.

“You’re nothing”: Mettersi a nudo

Guardando l’incipit di Lucky, ma prima ancora guardando la locandina di Lucky (distribuito in Italia da Wanted Cinema a partire dal 29 agosto: sulla loro pagina facebook trovate tutte le sale in cui verrà proiettato), mi è venuto subito in mente un aneddoto che Harry Dean Stanton amava raccontare circa l’arte della recitazione. Non so se avete mai visto Le colline blu (Ride in the Whirlwind), un western del 1965 diretto da Monte Hellman ma scritto, prodotto e interpretato da Jack Nicholson. Ecco, Jack Nicholson e Harry Dean Stanton erano grandi amici. Nel ’62 Stanton era stato il testimone di nozze di Nicholson e dopo il divorzio di Jack i due avevano convissuto per più di un anno. Anche Stanton recitava (in tv, in qualche western), ma non aveva avuto ruoli di rilievo. In quel periodo Nicholson scrisse Le colline blu e scrisse per Stanton il personaggio di Dick il Guercio, capo di una banda di fuorilegge con un fazzoletto rosso legato al collo e una benda sull’occhio sinistro (come ce l’avrà Nadine in Twin Peaks). Prima di iniziare a girare, Nicholson diede all’amico questo consiglio: «Lascia che sia il costume a recitare, tu interpreta semplicemente te stesso». Quel consiglio fu per Stanton illuminante, e se lo tenne molto caro.

Guardando l’incipit di Lucky, ma prima ancora guardando la locandina di Lucky (distribuito in Italia da Wanted Cinema a partire dal 29 agosto: sulla loro pagina facebook trovate tutte le sale in cui verrà proiettato), mi è venuto subito in mente un aneddoto che Harry Dean Stanton amava raccontare circa l’arte della recitazione. Non so se avete mai visto Le colline blu (Ride in the Whirlwind), un western del 1965 diretto da Monte Hellman ma scritto, prodotto e interpretato da Jack Nicholson. Ecco, Jack Nicholson e Harry Dean Stanton erano grandi amici. Nel ’62 Stanton era stato il testimone di nozze di Nicholson e dopo il divorzio di Jack i due avevano convissuto per più di un anno. Anche Stanton recitava (in tv, in qualche western), ma non aveva avuto ruoli di rilievo. In quel periodo Nicholson scrisse Le colline blu e scrisse per Stanton il personaggio di Dick il Guercio, capo di una banda di fuorilegge con un fazzoletto rosso legato al collo e una benda sull’occhio sinistro (come ce l’avrà Nadine in Twin Peaks). Prima di iniziare a girare, Nicholson diede all’amico questo consiglio: «Lascia che sia il costume a recitare, tu interpreta semplicemente te stesso». Quel consiglio fu per Stanton illuminante, e se lo tenne molto caro.

«Lascia che sia il costume a recitare, tu interpreta semplicemente te stesso».

Queste parole apparentemente semplici furono di grande ispirazione per il futuro attore-feticcio di Sam Peckinpah, John Milius e David Lynch. Perché, attenzione, non si tratta di una variante di “l’abito fa il monaco”: è invece un paradossale invito a mettersi nei panni di qualcun altro e allo stesso tempo a mettersi a nudo, un sottile gioco tra apparenze e vero sé, empatia e sguardo nel proprio impero interiore. Gli attori, per essere attori grandi, e Harry Dean Stanton lo è stato, non solo recitano, ma anche sono. La maestria sta nel farlo contemporaneamente.

L’inizio di Lucky sembra riprendere alla lettera questa lezione di arte e di vita e portarla alle estreme conseguenze.

Harry Dean Stanton è lì, nudo, allo specchio, con i suoi novant’anni, per poi riapparire in canotta e braghe in salotto, stesso outfit con cui innaffia all’aperto il suo cactus, con l’aggiunta di stivali e cappello da cowboy. È lì nel mezzo, Harry Dean Stanton, mezzo nudo e mezzo vestito, in mutande, lasciando, questa volta, che sia solo una parte dell’abito a recitare quella che Variety ha definito “la performance di una vita”. E forse anche questa frase andrebbe presa alla lettera, per come il film si lascia permeare di dettagli autobiografici presi dalla vita e dalla carriera dell’attore: il deserto di Paris, Texas, il ritratto da giovane, il saluto alla tavola calda (“You’re nothing”, lo diceva sempre Dean al Dan Tana’s, dove rimaneva fino a chiusura del locale a bere e a chiacchierare nonostante l’età avanzata, perché se uno è niente, meglio esserlo con classe), il ricordo di guerra affidato a Tom Skerritt, suo compagno di set in Alien, la sua amicizia con David Lynch.

Forse il culmine della commistione tra vita vera e personaggio nel film avviene alla festa, nel canto che nasce spontaneo e a cappella e alla fine trascina tutti: “Y volver volver, volver a tus brazos otra vez”.

“Dovevo decidere se volevo diventare un cantante o un attore. Cantavo sempre. Però ho pensato che se fossi stato un attore, avrei potuto essere entrambi”, ha dichiarato nel documentario Harry Dean Stanton: Crossing Mulholland, nel quale… canta e suona. Quella della festa è una scena impagabile, e cattura un gesto che era proprio di Harry Dean Stanton, lo raccontano gli amici: alla fine di un pezzo, dopo gli applausi, “usciva” dalla malinconia della canzone, sorrideva soddisfatto e piegava la testa in un mezzo, umile inchino riconoscente. Del resto, siamo niente. Persona e personaggio sono lì, insieme, due corpi che occupano lo stesso spazio nello stesso momento davanti ai nostri occhi, checché ne dica la fisica.

La scena alla festa fa il paio con la scena di Twin Peaks – Il ritorno in cui, nel ruolo di Carl Rodd, Stanton canta, ma da solo e chitarra alla mano, una struggente ballata (in Lucky ne sentiamo un accenno sulle note di un’armonica) dedicata a un amore lontano, che ha attraversato l’oceano per tornare a casa lasciandolo nella Red River Valley solo con i suoi ricordi, che spera anche lei abbia portato con sé. E già ne I segreti di David Lynch, prima di aver visto Lucky, scrivevo: “Carl Rodd non è più il tizio impaurito e scorbutico proprietario del Fat Trout Trailer Park a Deer Meadow che abbiamo conosciuto in Fuoco cammina con me ma […] è sempre più e definitivamente Harry Dean Stanton, il cantante, il caratterista, l’attore feticcio e l’amico di David Lynch”.

Una vicinanza tra persona e personaggio, un fronteggiarsi di arte e di vita, una resa dei conti esistenziale che è il cuore di Lucky, … e non poteva essere altrimenti per un film che parla anche dell’arte di prepararsi alla fine della vita.

Spogliarsi, mettersi a nudo alla fine, di fronte alla fine, è un tema su cui non ci sofferma abitualmente, ma è presente nella filosofia e nell’arte: pensiamo al Gorgia di Platone, in cui Socrate narra un mito escatologico che illustra perché i giudizi non siano validi su coloro che sono ancora “vestiti” (cioè vivi) ma solo sulle anime nude, prive di apparati, quando mostreranno chiaramente le cicatrici delle azioni buone e cattive; pensiamo alle nudità dei giudizi universali.

Il tempo è buon amico, buen amigo de verdad, dice la canzone all’inizio del film, e più il tempo passa (più invecchiamo, diciamolo), più sembra ci spogliamo degli abiti, delle abitudini, dei ruoli, delle maschere, e usciamo a comprare il latte con il nostro vero sé, per quanto scorbutico o infelice o inadatto possa essere. E se il vero sé fosse un “non sé”, nothing, “nu cazz”?

Il peso delle testuggini

Quando Harry Dean Stanton entra nella tavola calda e si scambia quel saluto che immaginiamo essere di rito con il proprietario (“You’re nothing”), il proprietario gli risponde con le stesse parole e sono entrambi sorridenti. Lucky risponde addirittura “Grazie!”. Forse essere niente non è così brutto.

Quando Harry Dean Stanton entra nella tavola calda e si scambia quel saluto che immaginiamo essere di rito con il proprietario (“You’re nothing”), il proprietario gli risponde con le stesse parole e sono entrambi sorridenti. Lucky risponde addirittura “Grazie!”. Forse essere niente non è così brutto.

Harry Dean Stanton era ateo, come il suo personaggio in Lucky, e quel suo saluto voleva essere un modo per ricordarsi che siamo esseri di passaggio sulla Terra, e accettarlo significava trovare quiete e mettere le cose in prospettiva. Significava anche trattare gli altri allo stesso modo, perché siamo tutti niente, tutti ugualmente importanti. Anche dei poveri grilli, magari. “Guarda quella tazza di caffè”, soleva dire. “Non cerca di essere nient’altro che una tazza di caffè”.

Tuttavia l’espressione “You’re nothing” usata da Stanton e nel film e nella vita è curiosamente simile al concetto di disidentificazione che i buddhisti chiamano “non sé”, o anatta. Semplificando, tutto è impermanente, non solo la realtà ma anche quello che illusoriamente consideriamo il nostro sé individuale, e accettarlo può confondere e fare paura, ma è anche la strada per il nirvana.

Il concetto del non sé è diverso da quello dell’ annichilimento:

Poiché tutte le cose sono vuoto … non esistono tenebre, né fine delle tenebre, né vecchiaia e morte, né inesistenza di vecchiaia e morte.

Sutra del Cuore della Saggezza

Sempre nell’ambito delle filosofie orientali, ma spostandoci nell’Advaita Vedanta su cui si basa la meditazione trascendentale praticata da Lynch, c’è un concetto analogo, legato all’espressione “neti, neti”, “non questo, non quello”, e anziché la consapevolezza del “non sé” ha come meta l’individuazione del “vero Sé” spogliato di tutte le declinazioni particolari ed illusorie, che permette di arrivare al Sé universale. “Tu non sei questo, tu non sei quello. Tu non sei il tuo corpo, non sei i tuoi pensieri, non sei le tue emozioni, non sei quello che percepisci”.

Se il buddhismo è citato esplicitamente nei dialoghi di Lucky, i riferimenti all’Advaita Vedanta possono essere rintracciati tra le righe, nell’etimologia che lo stesso Lucky fornisce di “alone”, solo (“all one… un intero… tutto in uno”, che visto da una prospettiva vedica sembra un riferimento al Brahman, vale a dire il Sé universale, la realtà trascendente, il campo unificato, l’oceano di coscienza da cui tutti proverremmo e a cui tutti ritorneremmo: volver, volver) e nella storia del Presidente Roosevelt: così si chiama la testuggine di Howard (interpretato proprio da David Lynch), che è appena fuggita di casa… con il peso della propria casa (il karma?) sulle spalle.

Per Lynch “siamo scintille della fiamma divina, siamo usciti e ci siamo persi, e ci è piaciuto, ma sappiamo che il nostro obiettivo finale è trovare la strada di casa – il figliol prodigo torna sempre, e quando riappare si fa festa. Tornare a casa vuol dire illuminazione suprema, scoprire chi siamo davvero. È un meraviglioso viaggio da affrontare insieme, non importa di che religione siamo o qual è il colore della nostra pelle o che lavoro facciamo” (intervsita su la Repubblica).

Buddhismo, religioni vediche, ateismo, ma anche una biblica allusione al Paradiso perduto (il controcampo nel pre-finale), sono tutti ambiti interpellati in Lucky a suggerire forse proprio questo cammino verso una meta comune, al di là delle nostre credenze individuali. Un cammino che, Lucky ci suggerisce, quando siamo fortunati non facciamo da soli, ma con gli amici, che ascoltano le nostre storie mille volte senza (quasi) lamentarsi, ci invitano a una festa, si preoccupano per noi, guardano con noi la tv e ci aiutano con i cruciverba, dovunque sia l’uscita verso la quale siamo diretti. Il viaggio interiore di Lucky è dunque anche questo: la riscoperta delle relazioni con gli altri, imperfette, arricchenti: gli amici da prendere per quello che sono, che ci prendono per quello che siamo, anche se siamo niente, e dal niente cantiamo per poi congedarci con un mezzo inchino.

Exit

L’ultima interpretazione di Harry Dean Stanton è una commedia tenerissima e umana e quindi anche un dramma, tanto metafisico ed esemplare quanto concreto e universale, perché ha il coraggio di mettere in scena la vecchiaia e parlare della fine apertamente, oltre i tabù, con tutta la paura e lo smarrimento che questo comporta, ma anche di quanto la vita sia preziosa. Lucky ci lascia sui titoli di coda con gli occhi lucidi, ma con il sorriso. Che regalo, Harry Dean Stanton. Tanto di cappello. Da cowboy.

Se ti è piaciuto, in libreria e negli store online trovi, dello stesso autore: